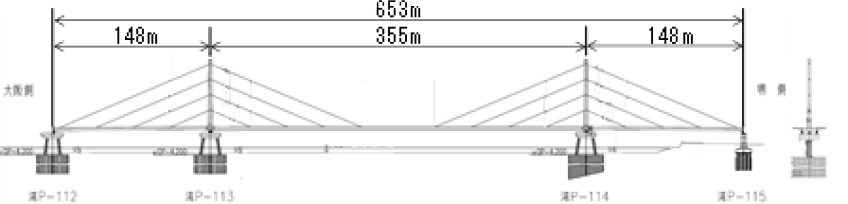

1976年、最初に事業化※1されたのは大和川橋梁(図-4)でした。大和川を約24度の斜角で渡るため、最大支間長355mが必要となり、斜張橋、連続トラス橋、連続鋼床版箱桁橋の3形式が比較検討されました。その結果、鋼重が少なく経済的であることに加え、その構造美は近代的感覚を与え都市部の長大橋として優れていることが評価され、斜張橋が選定されました。課題であった風による振動問題は、安治川橋梁を対象とした多くの風洞実験の知見が役立ちました。大和川橋梁の架橋条件では主桁の形状を逆台形とすることにより、風による振動問題を克服。また、主塔の形状は斜角の影響を考慮した独立1本柱、ケーブルは4段のハープ型※2 1面吊りとしました。ハープ型としたのは、主塔の安定性と橋の美しさからです。当時国内最大の斜張橋であった末広大橋の最大支間長を100m以上長大化し、我が国初めての世界的規模の斜張橋として1982年に開通した大和川橋梁は、当社の夢を実現するとともに日本の橋梁技術の発展に大きく貢献しました。

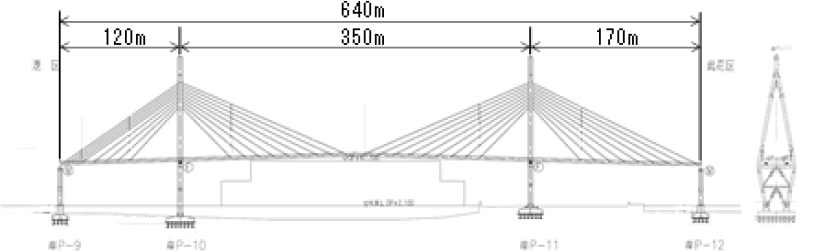

1979年、次に事業化されたのは天保山大橋(図-5)でした。調査・研究段階からのルート変更により最大支間長は350mとなりましたが、橋梁形式は当初の思想から斜張橋で設計が進められました。

自然条件の厳しい日本における長大橋の設計は、風による振動問題のみならず耐震性も大きな課題です。この橋は、主塔と主桁を固定して2つの主塔に地震力を分散させ、桁下空間が約50mと高い特性を活かした先進的な耐震対策がなされました。主塔形状は主桁のねじり変形に対するケーブル効果を高めることや、主塔が伸びやかに見えるようにといった景観への配慮から塔高を高くするとともに、塔柱を鉛直に突き出した逆Y字形としています。主桁形状は風による振動問題に対処するため、扁平六角形断面、ケーブルは架設の面からマルチケーブル※3のファン型※4としています。

最大支間長は大和川橋梁と同程度の斜張橋ですが、大和川橋梁の技術を引き継ぎ、さらなる調査研究・技術開発により景観、耐震、耐風、耐荷性能など着実に進化した斜張橋となりました。

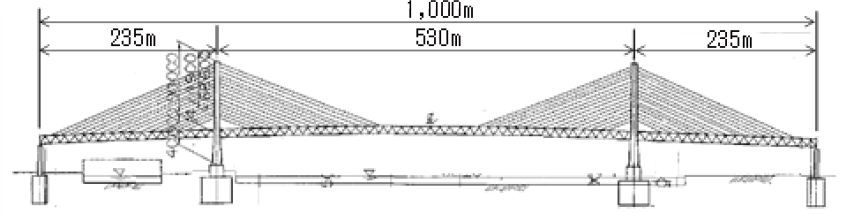

1980年には東神戸大橋(図-6)の調査・研究が開始されました。天保山大橋の実績を100m以上上回る最大支間長485mの東神戸大橋。大きな課題は、六甲山系の影響により風の迎角(吹上げ風)が生じやすいことなどから主桁の風による振動問題でした。熟慮した結果、主桁は箱桁形式から風による振動問題を克服できる2層構造のトラス形式に変更。また、本格的な設計に着手するに際し、これまでの斜張橋技術の集大成として、美しいものであること、耐震的であること、そして、メンテナンスに十分配慮することを設計方針に定め、その一貫した方針のもと検討が進められました。

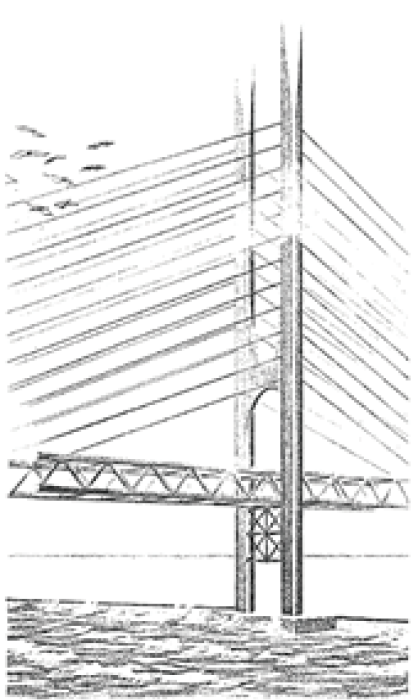

東神戸大橋の最大の特徴ともいえる主塔形状は、建築デザイナーによるデッサン(図-7)を基本としたH形塔。その形状ゆえに風による振動が問題となりましたが、風洞実験による試行錯誤の結果、その問題を克服する技術を開発。耐震検討では、主塔・橋脚のすべての支点で橋軸方向を可動とするオールフリー構造の長周期構造とし、それに伴う主桁の変位を抑制するため、ハープ型のケーブルや端橋脚にベーン型オイルダンパーを設置、世界初の本格的な免震構造を実現しました。

1994年に開通した東神戸大橋。技術者の夢のバトンを引き継ぎ、港大橋で検討したハープ型ダブルデッキ斜張橋が25年の時を経て、斜張橋技術の集大成として誕生した瞬間でした。

- 予算化され建設事業が開始されること

- 斜張橋のケーブル同士が平行に配置されること

- 斜張橋のケーブル本数が多数あること

- 斜張橋のケーブルが主塔上部付近に配置されること