プロローグ

港大橋は南港と大阪市中心部を接続する橋梁です。本橋が横断する水域は大阪港の中でも最も大型船舶の航行量が多い水域であり、建設当時、40,000t級の大型コンテナ船の航行が予想されました。大型コンテナ船の航路幅による制約から、主径間長510m、桁下空間51mという長大橋を建設することになりました。

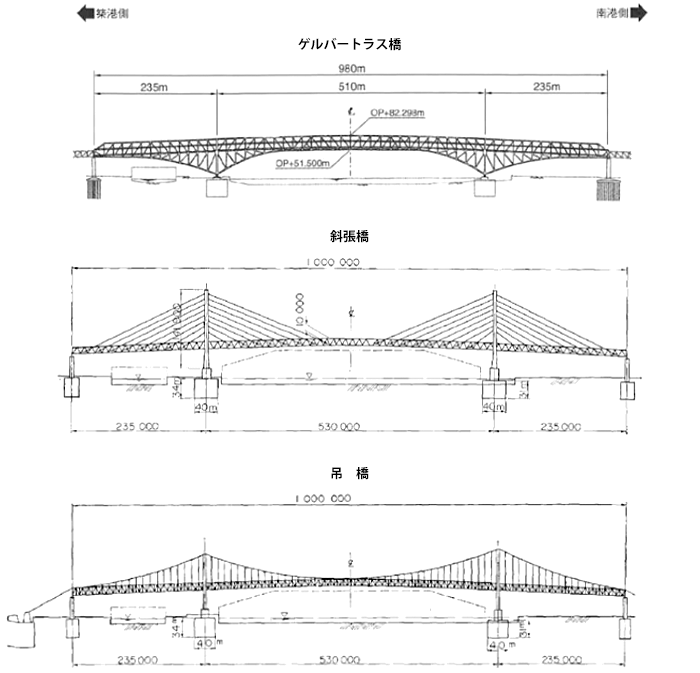

現在では長径間の橋梁を作る場合、吊り橋(代表例:明石海峡大橋)や斜張橋(代表例:東神戸大橋)のような構造が採用されます。しかし、当時は我が国の中で吊り橋や斜張橋の実績が乏しいだけではなく、本橋は軟弱地盤上に建設されるためこれらの橋梁形式は難しいと考えました。そこで、軟弱地盤が沈下する影響を避け得る形式として実績のあるゲルバー・トラスという構造が採用されました。ゲルバー・トラス橋自体は1866年(日本では、まだ江戸時代です。)にドイツ人、ハインリッヒ・ゲルバーによって創案された構造で、別名キャンティレバー橋ともいい、橋にかかる力(真ん中の人)を両端(おもり)で支えて吊る構造です。古くからある構造ではありますが、本格的な長大橋での建設実績は1970年当時、我が国に乏しく、設計及び施工に関しては解決すべき数多くの問題がありました。

ケベック橋(カナダ)中央径間長 549m

フォース橋(イギリス)中央径間長 521m

港大橋(日本)中央径間長 510m

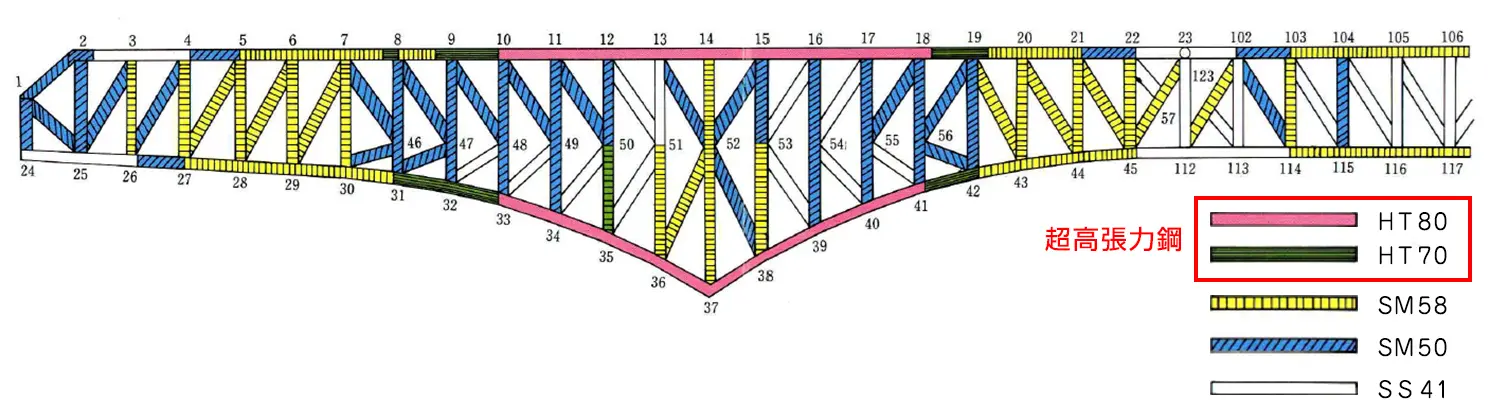

橋梁を作るにあたって、重量を軽くすることができれば、設計もしやすく、工場や現場での作業も有利になります。また、ゲルバー・トラス橋はこのような大規模なものになると、構造が大きくなる傾向にあり、無骨な形状になってしまいます。そこで、本橋では当時JIS規格になかった丈夫な鋼材(超高張力鋼HT80及びHT70材)について各種材料試験を実施の上で規格を定めて、その鋼材を大規模に採用することにより、重量を軽減し、滑らかな形状の橋梁を作ることができました。

なお、約5,000tもの大量のHT材を用いた事例は我国で初めてのことであり、溶接性と強度を兼ね備えた鋼材の開発とその製作・施工法に関する検討に重点がおかれました。

本橋の一部基礎には、施工性、安全性、経済性を考慮してケーソンという基礎を採用しました。ケーソンとは地中に大きなコンクリートの箱を設けて支える構造になっています。橋梁の基礎は地盤の良し悪しでサイズが大きく変わります。地盤は地「層」というように、弱い層・強い層等が層状に積み重なっています。

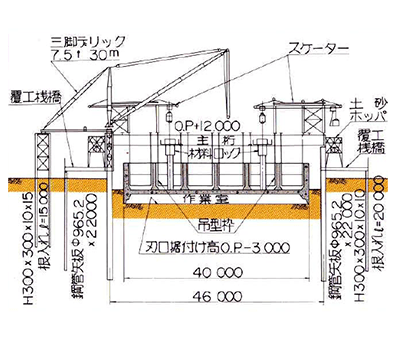

港大橋の下の地盤は弱い層が連続していて、強い層も厚さがたったの6mしかありませんでした。さらに本橋は自重が大きいこともあり、設計は非常に難しいものとなりました。検討の結果、ケーソンの床面積は約40m×40m、深さは約35mという大型ケーソンになりました。

港大橋の施工について、下部工の施工と上部工の架設に分けて説明していきます。

下部工のケーソン基礎の施工は、ケーソン下部の作業室内で掘削を行い、支持層に到達するまで徐々に沈下を進める手順で行います。巨大なケーソンは、沈下が進むにつれてケーソン作業室内の気圧が高くなります。作業効率と安全管理に配慮して、気圧を抑えるためにディープウェル工法で水を汲み上げながら工事を進めました。また、ケーソン函内での掘削作業を機械化するなど、当時最新の工法を開発し積極的に採用しました。

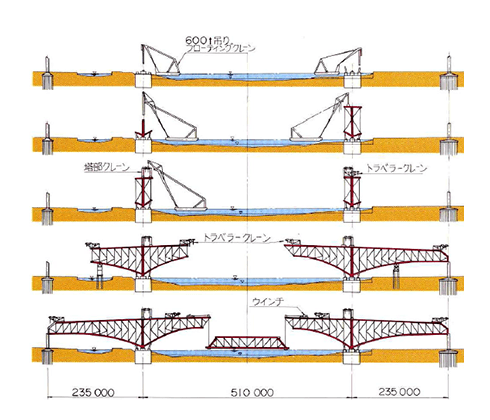

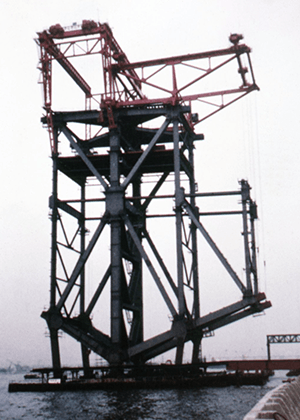

上部工について、部材の製作から各種検査、精度確認のための仮組が行われた後、架設に着手しました。まずはケーソン上に位置する塔部分のトラスの組立をフローティングクレーンを用いて行いました。その後、完成したトラス上に塔部クレーンを組立て、さらにそのクレーンを活用して移動可能なトラベラークレーンを組立て、塔部の左右に張り出すようにトラス材の組立を進めました。

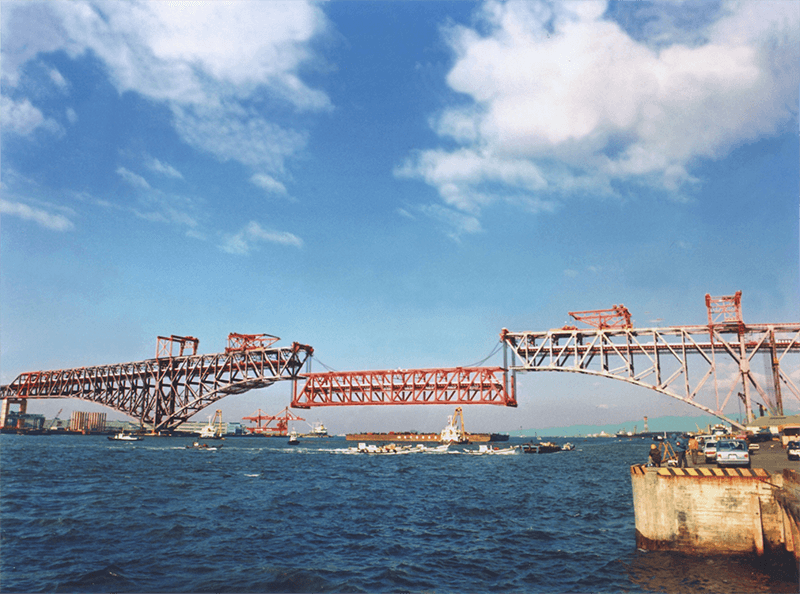

中央径間部分について、地盤が軟弱で、主要航路をまたぎ封鎖時間を短縮する必要があったこと、さらに高所での作業になること等から、桁を吊り上げて一気に架設する一括吊上げ架設が採用されました。吊桁(全長186m、重量約4500t)を広島県呉市で組み立てて、海上輸送で架設地点まで運び、張り出しの先端に設置した4台のウィンチによって海上約60mの高さまで、3時間半かけて一括吊上げを行いました。

最先端の技術と新しい工法・材料の開発などを駆使し、また受注者・発注者一体となって綿密な計画のもと施工を行い、港大橋は起工式からわずか4年で開通に至りました。