2002年に発案された鋼管集成橋脚は、翌2003年からフィジビリティスタディ(実行可能性調査)が始まり、その後、数々の実験や検討委員会による検討・審議などをもとに実現に向けて進んでいった。そして2009年には、淀川左岸線の海老江ジャンクションの橋脚として採用されることが決定。2013年、無事施工は完了、世界初の鋼管集成橋脚がその雄姿を現したのである。

そうですね。理論的に素晴らしいことはわかっていても、それを実現するのはなかなか大変です。

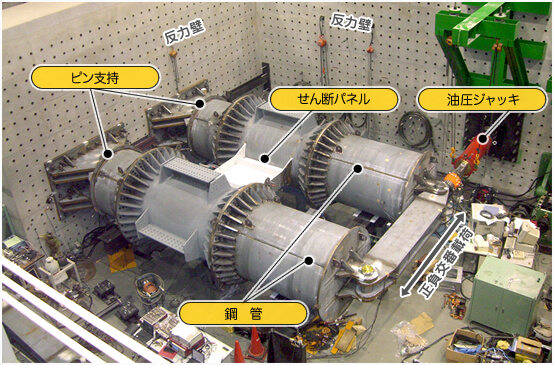

たとえばせん断パネル。

パネルそのものは以前から建築業界で使われていました。しかし、橋脚に用いるとなると桁外れに大きい。1辺1メートル以上というのは世界最大級の大きさです。そのせん断パネルが他の部分よりも先に壊れるようにするには、どれくらいの柔らかさにすればよいのか、縦と横の比率はどのようにすればよいのかなど、なにしろ世界初めてのことなので実物大のモデルを使用して実験を行い、試行錯誤しながら追求していきました。

実大せん断パネルの正負交番載荷実験の様子

また海老江ジャンクションでは、より高い性能を確保するため、横つなぎ材を当初予定の3段から4段に変更するということもありました。さらに、土地が狭く4本の鋼管の間隔を縮めなくてはならなかったため、それに合わせて構造計算をやり直しました。苦労はしましたが、その甲斐あってレベル2地震動(大規模地震動)の規模であっても、主部材を損傷させることなく、地震直後の緊急輸送路としての機能を確保できるだけの性能となり、とても嬉しく思っています。

おっしゃる通りです。海老江ジャンクションの下部工事が始まったのが2009年の11月で、開通まであと3年というタイミングでした。しかも地中を掘ってみるとそこに障害物がたくさん埋まっていることがわかり、基礎工事は難航していました。そんな時に「鋼管集成橋脚を使ってみよう」ということになったのですから、大歓迎というわけにはとても行きません。しかし、社内外の関係者の理解と協力なしには進まない工事ですから、ここは腹を括ってかからなくてはと思いました。

じつは当初は従来型の橋脚を採用する計画だったので、時間も無い中、果たして「やりましょう」と言っていただけるかは正直わからないと思っていました。

しかし、最終的には皆さん賛成して下さり、同じ目標に向かって力を合せることによって、世界で最初の鋼管集成橋脚を大阪で実現することが出来ました。

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工

高架道路上パーキングエリアの設計・施工 新交通管制システム

新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」

工事情報等共有システム「Hi-TeLus」 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事

15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事 炎強調システム&WDRカメラ

炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト

橋梁模型製作コンテスト Dr.RINGプロジェクト

Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦

スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計

都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事

阪神高速独自のフレッシュアップ工事 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化

日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化 三宝ジャンクションの景観設計

三宝ジャンクションの景観設計 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御

日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策

阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策 日本初、高速道路本線用LED道路照明

日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム

交通管制システム 保全情報管理システム

保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)

地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工

下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策

アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術

鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事

湊川ジャンクション改築工事